文西山旦红林口出索粉,好索粉出林口。这是一句百年来流传于巍山林口一带的老话。以林口为中心方圆几十里的老人都知道。

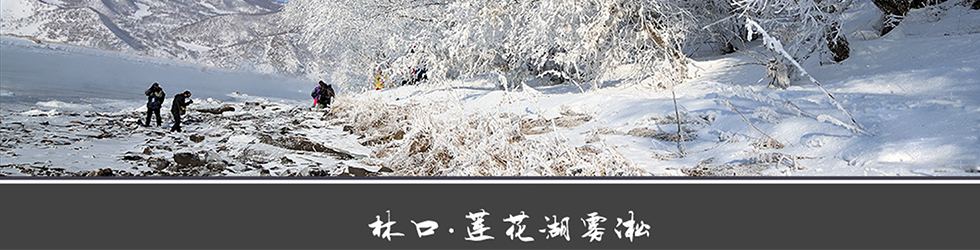

林口村口的新建木质牌坊。

一条从上村谷岱流下来的谷溪(也有称渼沙溪)把居于大山边沿的林口村分成上林口和下林口。其中以索粉著称的是上林口。从村东的后山看上林口村

索粉,也称“粉干”,不止是林口有,就东阳来说还有很多地方有,就全国来说,几乎南方的各省,浙江的多地都有。其名称叫法有多种,做法也不尽相同(如东阳叫“索粉”,嵊县叫“榨面”,有些地方叫“粉”,“线”。官话叫“粉干”),当然产品样子、口味也不一样。应氏,是上林口村的主要姓氏之一。这是应氏祖传的旧厅。

我们东阳地处山区。这个面积非常狭小的小县山多地少。尤其是从林口再往东北走,几乎都是山沟沟。土地贫瘠,粮食产出非常少。物产也很少。历朝历代修的《康熙东阳县志》、《道光东阳县志》、《民国东阳县志》都这么说。而且更要命的是,东阳没有大江大河经过,没有船运,有的只是很少的一些竹筏;陆路也不发达,以前的东阳人吃的盐要到宁波去挑,用的碗要到江西去挑。东阳本地也不出什么特别的地方产品比如丝绸,比如茶叶(上蒋的火腿、东白山的茶叶受众并不广)。所以,真正的东阳本地人,“挨饿”是常态,“闭塞”也是常态。好在农耕社会,有限的土地,只要有点产出,总的不至于饿死。两条途径可以维持东阳人的延续:一是出门,靠一身手艺打天下,于是以泥水、木匠为主的东阳手艺工匠成为一大特色;二是想出各种办法保存仅有的那点粮食,既能在青黄不接时有得吃,又使饭碗里有点变化。比方说,番薯可以加工成番薯干、蕃薯片,番薯粉,番薯面。六谷(玉米、腰萝)可以做成六谷饼、六谷鸡、六谷羹、六谷糕。等等。最珍贵的还是白米了。东阳的农家里,要一年到头每天都有白米饭吃的家庭真的找不出几家。据老人们说,就是“地主”也吃不起。原因就是东阳多旱地缺水田。稻谷既已稀贵,储存也不容易。新谷还未出来,陈谷往往就会霉变长虫。用米做的食物花样又不多。可以酿成酒(东阳的米酒叫“兰陵酒”再外面一点叫“寿生酒”),但做酒要糯米,产量并不高,何况酒也不能当饭吃;可以做成“年糕”,也要用粳米,而且年糕浸在水里,有冬水春水之别,冬水不会发臭,春水浸泡的年糕就很容易上浌发臭;于是,一种叫做“索粉”的就不知道被谁发明出来了(百度说,明朝就有了)。它容易储存,便于携带,方便烧制,可炒可煮。过年过节,招待客人又有面子。查阅《民国东阳县志》记载:索粉……第三区林口、桓松、新宅、夏时楼、西石井,……。内以夏溪滩、林口、东山头为最,日皆五十担左右。

可见,我说林口索粉有名,不是凭空瞎说的。确实,从我记事起,林口村只要不下雨,每天都是在咿咿呀呀的榨索粉声中被唤醒的。在机器加工还没有到来时,林口人几乎每家每户都会榨索粉,不是自家榨就是在帮隔壁家榨。有种说法,说嫁到林口的媳妇要先学会榨索粉。索粉除了留一点自家食用招待客人,余下的就肩挑车拉被卖到邻近几十里的各村各户。那时候,“卖”索粉的正确术语曰“换索粉”,我拿索粉给你,你用谷或米来换。这样,一车索粉换掉,拉回的是稻谷,这些稻谷又去榨索粉,其中多出的那点粮食就是赚到的报酬了,还会有些米糠、碎米可以喂猪。好多林口人就是这样慢慢积累起财产,竖屋买田买山。我的爷爷奶奶分家时就只分到两捆索粉,就凭着长年累月的榨索粉、做酒慢慢盖起了小院子,买起了几块山和田。土改时差点就被划为“富农”了。这种生产方式是大部分林口人生活的典型样式。走进林口村,路边、门堂随处可见这些榨索粉用的蒸笼、白布榨袋、索粉笠。

村前的“地场”,是专门为晒索粉准备的。只要晴天,就会晒满索粉。说起榨索粉的辛苦,真是一言难尽!据我小时候所见回忆(可能不确切也不专业),正宗的索粉生产过程至少需要经过一下流程:选材家里如果准备榨索粉,首先要有足量的米,一般“一作”几十上百斤。用于榨索粉的米不能有霉变,米粒要饱满。林口人祖祖辈辈取水的“食水塘”,这里的水质特别好。以前都用水缸、水桶、豆腐桶浸泡,现在机械化以后大米用量增加,就建起起了专门的浸泡池。吴章明摄

浸泡在正式榨索粉的前一天,称取准备好的米淘洗干净,在水里浸泡至少一天。村里有流传几代的专门取饮用水的“食水塘”,这里的水是从村边的渼沙溪渗进来的,水质纯净清冽。水好,索粉才好!有了机器后,那种彻夜磨米浆的辛苦就不需要了。吴章明摄

磨米浆浸泡透的米就要在麦磨上磨成米浆。这是个细工慢活,一般都是女人们干的。一作索粉几十上百斤米,慢慢添,慢慢磨。考验的是你的耐心。有了机器以后,那种彻夜磨米浆的辛苦就不需要了。沉淀磨出的米浆用白布袋子盛装,扎紧袋口,在盖板上压上大石块,起码半天,把米浆中的水逼出去。有了专门的挤压装置,方便多了。吴章明摄

吹熟果沉淀、压榨后的米粉,经过打匀搅拌做成一个个小腿粗的长形团子,称为“熟果”,装进蒸笼,一层层高高的叠起来,放在大锅上蒸(林口人叫“吹”或曰“炊”)。这个活要到次日天亮以前干完。做成的熟果要上笼蒸(吹)熟。吴章明摄

捣椿熟果吹到七八分熟就要趁热移到“踏碓”上用力的捶椿。这是一种大型的石臼,需要一个或两个人用脚踏动粗大的石杵,另一个人在石臼边不断地翻动里面的熟米粉,(这项看上去很好玩却很费力的活叫“搡踏碓”)。直至均匀膏状,再把这些熟粉做成大约十公分大小圆柱形。压榨做成圆柱形的熟粉团放入一个大木头做成的圆形孔,孔的下方放置一块扎满细孔的铁板。几个力气大的绞动粗绳子把木头内的熟粉团硬是挤压成细条形的“索粉”。这个过程才是真正意义上的“榨索粉”。那片铁板叫做“索粉版”,有“细版”、“粗版”、“扁版”之分,榨出来的索粉粗细形状就由这块版决定了。“榨”出来的索粉这样接在蒸笼里,再次蒸熟

吴章明摄

再吹一个人在索粉的出口下方拿着蒸笼把榨出的索粉按同心圆盘起来。这时榨出来的索粉还没完全熟透,要再次把盘满索粉的蒸笼放回到锅上吹熟。摊索粉熟透的索粉要放进清水漂洗一下,再由早已等候在边上的女人们用两根筷子把索粉按照“一节”大小摊在索粉笠上。女人们用两根筷子把索粉按照“一节”大小摊在索粉笠上。

摊索粉需要一定的技术吴章明摄晒索粉摊满雪白索粉的笠子要马上背到村外的空地上接受阳光晒干。背出去时看谁的力气大,有的三四张,有的十几张。一张张的笠子朝向太阳整齐排列。收索粉场院上的索粉晒到什么火候可以收,也非常有讲究,没干透湿度高,容易发霉,太干不好缚,也影响口味。夏天时,一天可以晒两批,阴天时一天也晒不干,中途还要随太阳的移动翻转笠子。有时候,还有安排一个小孩子在旁驱赶麻雀。最倒霉的是遇到突然变天下雨,好好的索粉可能会前功尽弃!缚索粉背回来的索粉为了方便储存食用,还必须两绺一节的缚起来,历来我们都用糯稻杆,既牢固又天然。缚索粉是成品现在还是用的稻草吴章明摄

换索粉把这些晒干缚好的索粉装进方箩瓶钵才算完成整个生产过程。接下来就是兑换销售了。林口索粉只要拉出村,一般很快售罄(我们叫“旺盛”)。因为有一定的品牌效应,尽管林口索粉的价格比其他村子的要高一点,还是不影响销路的。至此,大米变成了一节一节的索粉了!至于烧煮就各显神通了。因为林口索粉比较细,用的米也不要求粳米或糯米,所以,干炒和水煮非常有讲究。最重要的时入水不能过久,及时出锅。菜品“芊头”一定要预先准备好。有亲戚朋友反馈我送去的索粉“不好吃”,原因就是不会烧!烹制技术对于索粉的口感味道体验差别很大。

吴章明摄

可惜可惜,因为榨索粉这个活实在太辛苦,经济效益不是那么好,现在的年轻人已经不大用心学习这门传统技术了。近些年来,机器加工代替了手工生产,老办法榨索粉已经看不到了,那些捣臼、踏碓、麦磨、索粉架、索粉笠、蒸笼等等家什都成了古董了。尽管如此,还是有几户专业的索粉加工户顽强的生存了下来。只是,机器代替了人工,锅炉代替了炊烟,口味也缺少了童年时的那种感觉了。但祖传的手艺还是在继承之中。林口索粉只要注重原料饮水及工艺,还是东阳美食中的精品。如何开拓销路让大家都了解和广泛接受这一美食是林口人面临的一道题目。。朋友,如果你开车去怀万线,在王宅过去两公里处看到“上林口”的村子,可以停下来,进到村里,可以带点林口索粉回家,甚至可以让林口人为你烧一碗正宗的“林口索粉”,你会终身难忘的!(鸣谢:上林口村吴章明先生提供部分照片材料)西山红